春休みって、実は大して思い入れが無かったりする。モチロン時期的なセレモニーが多かったり、人生や生活の節目になったりする時期であるが、私的には毎年ボーとしているうちに芽吹く花や環境が変わって、知らぬ間に休みが終わってしまうパターンが多い。

そういえば、自分は誕生日がこの時期にあるので、幼い頃は "お誕生会"

をやりづらかったのを覚えている。人を誘いづらいと言うか、フツーに誘えないというか(随分前から頼み込んでおいて、なおかつその日を覚えて貰わなければいけないから)。まぁ結局殆どやってないんたケド。

桜も咲く頃になると屋外活動も苦ではなくなり、それまで身につけていたダウンコートの分厚さがばかばかしくなったりするから面白い。風邪をひいた時、医者にかかって貰った薬も、すっかり回復すると全くありがたみを忘れられ、残ろうものならあっさりポイされるのと何か似た感覚なのだ。

私は前から、体が退化しているというフレーズが引っ掛かっていた。本当だろうか? 本当に退化なんかしているのか? という事なのである。思うに、それは退化でなく進化なのではないだろうか? つまり、体がその環境に適応するために、もの凄いスピードで進化した結果、使わなくなった筋肉が落ちて必要十分な量になったのでは無いかと思うのである。

同様に、30も過ぎると強烈にハラが出てきたりするが、これも食生活に対応すべく体が変化している事なのでは無いかと感ずるのだ。会社や日常のストレスを(一時的に)忘れるため、一日の最後の締めくくりである晩のゴハンを腹いっぱい食べてしまって、結果供給過多になった分がオナカや背脂に変化するのではないかと考察する。

いやいやまてよ。そー考えてゆくと、本の虫と呼ばれる程に本好きな人は大抵目が悪かったりするよな。この場合は自由自在に焦点を合わせる事が出来る目に、本をじーと読む仕事をより多くさせる事によって同一エリアの同一焦点距離にロックする絶対時間が増えて目機能の汎用性が不足しがちになり結果、視力を悪くしたりするのかな?

などと考えてみた。

いやいやまてよ。そー考えてゆくと、本の虫と呼ばれる程に本好きな人は大抵目が悪かったりするよな。この場合は自由自在に焦点を合わせる事が出来る目に、本をじーと読む仕事をより多くさせる事によって同一エリアの同一焦点距離にロックする絶対時間が増えて目機能の汎用性が不足しがちになり結果、視力を悪くしたりするのかな?

などと考えてみた。

近年、自分も会社でPCの配給を受けてからというもの、この3年で視力がガタ落ちてしまった。ので、これは読書の件と同様な事なのかも知れないな、と思った訳。

(車通勤で遊技施設の点検していた頃は、視力良かったのに…)

そういえば、皮膚の表面は約1ヶ月で(その下の)新しい細胞に変わるんでしたっけ? 同様に骨の場合は1〜2ヶ月で入れ替わるんだとか。ということは臓器(の細胞)に関しても同様なんだろうな。…つまり、表面上の見た目はもちろん同一人物だけど、ある一定期間経過した後だと、物質的には(?)新しい物に(??)入れ替わっている事になるのかな。

…こんな(どうでもいい)事を思い始めたキッカケは、かの自転車通勤を始めた頃。2〜3週間もすると、明らかに自分の

"太もも"

が太くなって来た事に起因する。(途中インフルエンザにかかって休止はしたものの)現在では始める前から比べると随分としっかりした足に仕上がっている(ハズ)。

(なんだ、カラダって簡単に変わる物なんじゃん)

でね。結局の所、何が言いたいかというと、

体というのは私達が考えている以上に、"適応"

という名の、"もの凄い早さの進化"

を個体の中で常に行っているんじゃないか? という事。

と、すると…割と変わらないと思われている、性格や人格や考え方などの、いわゆる心の方面、メンタルなヤツってのも、もしかしたら(ふとした事で)変える(変わる)こともできるのかなぁ、などと思ったりもして。

ちょこっと前、とある人とこんな会話を交わした。

「あれ? ちょっと見せて」 「…何?」 彼女は僕の手を取り、まじまじと見て、こう言った。 「手のひらがね、随分、分厚くなってるナァって思ってね。 こんなだったっけ?」 「あぁ、そう? 今、工具持って四六時中点検してるからかな。 スパナやラチェットハンドルを、よく手でひっぱたいてるし」 (※ホントは叩いてはいけません) 「ふぅん。。。仕事も随分、あの頃と変わったのね」 「…性格も?」 「それは、判らないな。。。 でも、少しは、やさしくなった? のかな。」 (※ちなみに、喫茶店での会話です。念のため) |

しかし今、改めて手のひらを見ると、その分厚さは半減して、昔彼女が知っていた "手のひら" の状態に戻りつつある。自分が気付かないウチに、そんなに自分の状態が変わっているなんて思わなかった。

別に自己啓発とかそーゆーのじゃなくで、ただ単に、ココロもカラダも時間と共に、知らないうちに進化している物なのではないかな?

とゆーお話。

だから、(冒頭の部分で触れた、TVCMの話ではないけど)

変われない、と思っている事も、実は案外、変われたりもするんじゃないかと。

さて、カレーはちょっとおあずけして(涙)、対応策を考えよう。今は21時。ショップはやっていないぞ。まぁ全停電で無いからこのままでも良いのだが、お風呂もまだだし精神衛生上宜しくない。同様の(老いた)ヒューズがもう一方にあるから、ここはいっちょ25芯以上の導線でも張ってしまおう。明日早速買い出しに行ってヒューズを交換する事を条件で、それまでは同系統の電力を極力使わない様に、使用しても200W程度しか使わないようにすれば、特に問題は起きない(だろう)ことを祈って。

※この変造は、良い子は絶対にマネしないで下さい。

今回の停電では肌身離さず持っているミニマグライトと、自転車の夜間照明用の懐中電灯が非常に役に立った。また先日は、数分であったが自宅で地域の停電があった。携帯電話の光源で手元を照らして安心を得た。普段、当たり前のようにある電気が突然来なくなる事の恐怖と、トラブル時になんでも頼れそうな父親像を、ちょっぴり想像した一日だった。

(デジカメ購入記念として、こんなページを作りました)

さて昨今の電車は、ほぼ間違いなく完全冷房仕様となっていて、首都圏では訳あり路線にでも行かない限り、未冷房車はお目にかかれない。また車両の進化により椅子下暖房そのものの機構が無くなったものもありで、この10年で電車をめぐる空調は、どえらい進歩を遂げている(もちろん車両そのものも)。私が予備校生現役の時は、地下鉄は半分ぐらいの車両か冷房化しておらず、またトンネル冷房か車両冷房かの方法論を模索している最中で、トンネル冷房のフラッグシップであった老舗の銀座線も、今ではもちろん駅も車両も100%冷房化している。冷房機そのものがものすごい進化(価格・機能面・効率・スペース面)をしているのであろう。

冷房率100%のそんなこんなの現代であるが、弱冷房車なる車両が誕生している。とはいえ

「ちょっと弱すぎやしないか?」と首をひねらざるを得ない車両も多いのは事実だが、原則的に私は弱冷房車を好む。理由は扉が開いて冷やぁ〜の車両はスパイシーで良いが、長らく乗車していると自分がキンキンに冷えたりして、おなか急降下のリスクが常につきまとうからである。(そんなときはコチラ)

もちろんピーク駅を過ぎた下り路線や、梅雨時期など日次刻々と変わる気候や時系列に変化する客員数に合わせて、自動ファジィ制御+手動設定でもリアルタイムで分単位な対応はできないのが現実なのだろう。(相互乗り入れ路線などは車両毎のバージョンもあるし)

〜 懐かしいお父さんのお仕事 〜

GWの最中、その事件は起きた。丁度カレーが出来上がり、電子レンジで白米を暖めてすぐの事だった。

それにしてもヒューズといえど古くなるとこうして飛ぶ物か。と、よーくヒューズボックス内部を見てみると、小さなクモの仕業だろうか、白い繭みたいなモヤモヤがある。こんな所にも生物反応かッ?!

風呂場も近いから湯気等の湿度も手伝うと、因果してスパークも考えられなくもない。よし、原因は(1)ヒューズの老化、(2)定期清掃と点検を怠った罪と罰、という事で。(そういえば、留守中に同協会の方がいらしてて「また来年きます」というメモがあったっけな...きっと現代の設備なら、本当にメンテナンスフリーなんだろう)

それにしてもヒューズといえど古くなるとこうして飛ぶ物か。と、よーくヒューズボックス内部を見てみると、小さなクモの仕業だろうか、白い繭みたいなモヤモヤがある。こんな所にも生物反応かッ?!

風呂場も近いから湯気等の湿度も手伝うと、因果してスパークも考えられなくもない。よし、原因は(1)ヒューズの老化、(2)定期清掃と点検を怠った罪と罰、という事で。(そういえば、留守中に同協会の方がいらしてて「また来年きます」というメモがあったっけな...きっと現代の設備なら、本当にメンテナンスフリーなんだろう)

(この作業はやってはイケナイ事です。webmasterはトラブルの一切の担保を致しません) コチラが術後の写真。スパーク痕が痛々しい。

コチラが術後の写真。スパーク痕が痛々しい。

(左側の右)

(あれ、隣には20Aが入っているな)

さて、翌日。ホームセンターでヒューズを買ってくる。20Aしか売っていなかったのでそれを購入。取り付け。うん。OK。ついでなのでブレーカー各種にもっさりと積もっていた外観の埃も、キレイに掃除しておこう。また今後のために、残った新しいヒューズも近くにぶら下げておく。 →

→

両方とも変えて作業終了。

両方とも変えて作業終了。

現代にこんな事をしているのは、ちょっと特異な事をしているように思われるかも知れない。が、ほんの30年前では普通に行われていた光景であり、当時のお父さん達は極めて自然にこの交換行為を行っていたのだ。父の威厳の源の一つだったかも知れない。もちろん一人暮らしの女性の立場を考えれば、ブレーカだってメンテフリーで、万一落ちたらまた上げるられるシステムの方が良いに決まっている。しかし現代の安心とは、無知でよい、という無防備を呼ぶように思う。

〜 電車利用のツボと利用法?! 〜

あっという間に初夏なのだ。何処が春休みなのか判らない感もあるが、職場が変わったりの環境の変化のせいと、世界中に8億はあると言われるインターネットドキュメントの中のすばらしい研究ページ(の限る日本語ページ)を目の当たりにして、自分がやっているこのインチキくさい自由研究に滅入ってしまったせいもある。まぁ本ページは小・中学生に感動してくれるような内容でいく事を新たにコンセプトとして、今回は電車の冷房設備について考えてみよう(でもいくら小中学生でも感動はしないだろうな)。

あっという間に初夏なのだ。何処が春休みなのか判らない感もあるが、職場が変わったりの環境の変化のせいと、世界中に8億はあると言われるインターネットドキュメントの中のすばらしい研究ページ(の限る日本語ページ)を目の当たりにして、自分がやっているこのインチキくさい自由研究に滅入ってしまったせいもある。まぁ本ページは小・中学生に感動してくれるような内容でいく事を新たにコンセプトとして、今回は電車の冷房設備について考えてみよう(でもいくら小中学生でも感動はしないだろうな)。

"春休み自由研究" 〜 in

2001

"春休み自由研究" 〜 in

2001

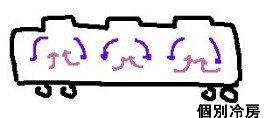

集中冷房の場合、暖気の吸い込み口は、車両中央の天井上、つまり4枚扉の車両なら扉の2枚目と3枚目の間の座席部分上にある(←写真)。つまりココのエリアは風水的に見て、車両内の暖められた空気全てが循環のため集中する場所である(上図参照)。従って、車両の両端部と比べると、どうしてもこの部分は暖かくならざるを得ない。また車両によってはこの部分の吹き出し口そのものが激少しているものもあるので注意が必要である。

集中冷房の場合、暖気の吸い込み口は、車両中央の天井上、つまり4枚扉の車両なら扉の2枚目と3枚目の間の座席部分上にある(←写真)。つまりココのエリアは風水的に見て、車両内の暖められた空気全てが循環のため集中する場所である(上図参照)。従って、車両の両端部と比べると、どうしてもこの部分は暖かくならざるを得ない。また車両によってはこの部分の吹き出し口そのものが激少しているものもあるので注意が必要である。